| |

1.jpg) |

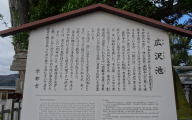

| 嵯峨野の北にある洛西第一の大池で、 宇多天皇の孫寛朝僧正が開いたもので、 周囲約1km余あり、山と池との一体化した景観が美しく、 昔から観月の地として名高い。 堤に桜がある。 |

|

|

| 広沢池⇒⇒⇒ | |

| 全動画⇒⇒⇒ |

|

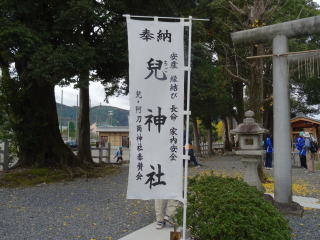

この池は、宇多天皇の孫に当たる寛朝僧正が、 平安時代中期に、池の北側(遍照寺山の麓)に遍 照寺を建立したことに併せて造られたものと伝 えられているが、一説には、この付近一帯の用 水池として掘られたものともいわれている。 遍照寺は、池のほとりに釣殿,月見堂などを 設けた美しい風景を前にした大きな寺であった が早い時期に荒廃した。その後、ここから南 に約三百メートルの所に再建され堂内に、創 建当時の遺像といわれる十一面観音立像(重要 文化財)と不動明王坐像(重要文化財)を安置 している。 この池は、西に位置する大覚寺の大沢池とと もに、古くより観月の名所として知られ、多く の歌人によって数多くの歌が詠まれた。 現在は鯉などの養殖が行われており、年末に 池の水を抜いて成長した鯉を収穫する「池ざら え」は、京の冬の風物詩となっている。 また、この「児神社」は、寛朝僧正が他界し た際、悲しみに打ちひしがれて池に身を沈めた 僧正の稚児を弔うために建てられたものである。 京都市 |

|

|

|

| 「広沢池は日本三沢の一つといわれ、音戸山の南麓にある灌漑用の溜池です。 平安時代の中期永祚元年(えいそ・989)に宇多天皇の孫寛朝僧正が北西の朝原山に遍照寺を 建立した時に造られた池と伝えられ遍照池ともいわれています。 一方、8世紀に嵯峨野を開拓した秦氏が原始的な溜池を造ったのが始まりとの説もあり、 詳細は定かではありません。 平安時代には、観月の絶好地として王朝の歌人が千代の古道を通って盛んにこの池を訪れ、 歌を詠んだということです。」 |

|